佐名伝の歴史と文化

佐名伝遺跡

◇縄文時代の土器

約4000年前の縄文時代後期から晩期にかけての土器・石器がこの地域から出土しており、その中には北日本のデザインが取り入れられたものや、水銀朱が付着したものも含まれています。これは、当時すでに地域間で文化的な交流があり、宗教的な儀式や祭祀が行われていた可能性を示しています。

現在の佐名伝周辺の人々の日常生活圏はおおむね半径5〜10キロメートルほどで、その範囲内で生活のための採集や狩猟、農耕を行っていました。また、この時代にはすでに物々交換による交易が始まっており、具体的には香芝の二上山から産出されるサヌカイト(非常に硬い石)で作られた矢じりと、吉野川河原で採れるリョクデイヘンガン(緑泥片岩)で作ったくわなどが、地域間で交換されていたと考えられています。これにより、限られた生活圏の中でも広域の資源や技術が取り入れられ、縄文人の暮らしはより多様で豊かになっていったことがうかがえます。

◇弥生時代の土器

約2000年前の弥生土器も多数発見されており、銅鐸も発見されています。これらによって、長い期間にわたって人々がこの地に定住していたことがわかります。

※「奈良県大淀町佐名伝 某家所蔵銅鐸の調査」纏向学研究第2号所収

◇古墳時代〜飛鳥時代の住居跡

奈良県立橿原考古学研究所の調査(2003年)では、6世紀後半の竪穴住居跡が発見され、カマド(かまど)も備えられていました。これは吉野地域では非常に珍しい発見です。

禅林寺(称林寺)の梵鐘

※これまで「称林寺」とされていましたが、元興寺文化財研究所の高橋平明先生のご意見により、近年は「禅林寺」と解釈しています。

なお、当ホームページ上は従来のまま「称林寺」としています。

佐名伝には、「古薬師」「北堂」「堂ノ前」「門出」「門後」「門前」「寺山」「浄土院」など寺院に由来する地名が残されており、鎌倉時代の土器片も出土しています。この地域はかつて興福寺の所領であり、「称林寺(しょうりんじ)」という寺院が存在していたと考えられています。

その存在を裏付ける貴重な証拠が、現在山口県長門市の清月寺に所蔵されている「称林寺の梵鐘」です。鐘に刻まれた銘文には、

「大和国宇智郡佐那手 称林寺 正応二年己丑十一月晦日 別当阿闍梨覚弁」

とあり、1290年(正応2年)11月末日に、称林寺の別当(住職)である阿闍梨覚弁によって鋳造されたことが記されています。

この梵鐘は、称林寺が鎌倉時代末期にはすでに存在していたことを示す、歴史的に非常に重要な遺物です。

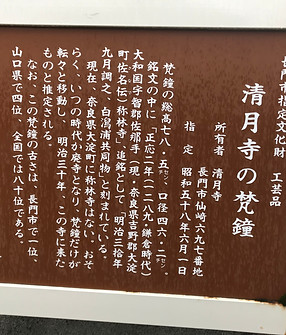

現在は称林寺というお寺は佐名伝にも大淀町にも存在せず、いつの時代か廃寺になったと思われます。そして梵鐘だけが転々と継承され、現在の山口県長門市白潟の清月寺(浄土真宗本願寺派)に伝わりました。清月寺には梵鐘の由来を記した案内板があり、それによると梵鐘の高さは78.5センチ、口径は46.2センチで、追銘として「明治三拾年九月調之、白潟浦共同物」と刻まれています。また梵鐘の古さは、長門市で市井、山口県で4位、全国で80位とされ長門市の指定文化財に指定されています。

阿闍梨覚弁の文字が読める

清月寺に吊るされた梵鐘

大和國宇智郡佐那手 称林寺の銘

現在の清月寺

明治30年に刻まれた追銘

清月寺の案内板

『大淀町史』による称林寺とその鐘の記録

町史をもとにわかりやすく文章をなおしています

称林寺について

称林寺については、記録はもとより寺の名前さえも失われており、詳細は不明です。ただし、かつてこの寺が所有していた半鐘(はんしょう、小型の梵鐘)が、大阪・高津の今村久兵衛氏によって、明治26年(1893年)3月31日付で購入された記録があります。その際の「買入帳」には、次のような銘文が記されていました:

「大和国 宇智郡 佐那手称 林寺(しょうりんじ) 正応二年(1289年)己丑十一月晦日 別当 阿闍梨覚弁」

この鐘の所在は長らく不明でしたが、本年5月5日、奈良女子文化短期大学の土井実氏の協力を得て山口県長門市仙崎の清月寺を実地調査した結果、買入帳の記録通りの銘が陰刻されており、この鐘がまさしく「佐那手称 林寺」(「福林寺」と読む方が自然かもしれません)のものであることが確認されました。

鐘の寸法は、高さ78.5cm、口径46cm、撞座(つきざ)の高さ15.3cmの細身型で、鎌倉時代の作と考えられます。後年の刻銘として「明治三十年九月調之 白瀉浦共同物」という文字も見られますが、どのような経緯で清月寺に伝わったのかは、現地でも明らかではありません。

かつての「佐那手郷」は、宇智荘の一部であり、鎌倉時代から室町時代にかけては興福寺の領地でした。中世の記録においては、「佐那手」の名は『犬飼文書』における後村上天皇の綸旨(りんじ)、正平11年(1356年)の『栄山寺文書』にある信阿弥陀仏の領地売却文書、『大乗院寺社雑事記』の寛正5年(1464年)の記録などに登場します。特に『栄山寺文書』では仮名で「サナテ」と記されており、他の史料では「佐那手」の表記です。

なお、「佐名伝」という地名が文書に現れるのは、貞享3年(1686年)の『中村家文書』および仏眼寺の涅槃像の裏書が最初です。

寺の位置については、地積図によると、現在の材木市場周辺から寺山の丘陵のふもとにかけて、かつて「堂の上」「古薬師」「北堂」「堂の前」「門出」「門後」「門前」などの地名が残っており、これらが古屋敷・元屋敷の中心と考えられます。特に、信阿弥陀仏領売文にある梨子本の南西に続く平坦な土地で、背後に寺山を負い、南に吉野川を望むという立地は、寺院が存在するには理想的な場所といえます。

また、東側の「チョボイ」という地に長塀跡があるという地元の言い伝えが事実であれば、県道から北に向かって通る小道沿いまでが寺域であった可能性もあります。現に「寺前」の仏眼寺や、すぐ東の浄迎寺、西側の廃寺である浄土院も、かつては北堂・古薬師とともに、ここに連なる寺院群の一部だったとも考えられます。

さらに、「北堂」背後の寺山や「堂の上」の山麓、ユリノ共同墓地一帯からは、室町時代の享徳・明応・天正などの年号を持つ五輪塔の破片や、青石の一石五輪塔が発見されており、これらもこの寺の存在を裏付ける貴重な史料となり得るものです。

長門市のもと佐那手の古鐘

昭和四十七年五月上旬長門市においてこの古鐘を調査された奈良文化女子短期大学土井実 氏の報告書抜粋を以下に記します。

【鐘の概要】

この鐘は小型の半鐘で、全体の形状は縦長の「長身型」に分類される。上部の龍頭は鬼面状で、左右に耳を立て、それぞれが短い棒をくわえて笠形(鐘の頂部)に接続している。笠形はなだらかで低く、鐘身上端には二本の線がめぐらされている。

鐘身には突起状の装飾である乳(ち)が、四段四列で整然と配置されており、損傷もない。乳頭は、幅1.5cm、高さ1.3cmのゆるやかな笠形をしている。

鐘身には文様がなく(素文)、撞座(つきざ)は2つ。鐘上部の龍頭と同じ方向に配置されている。撞座は円形の中に八弁の蓮華文が彫られ、その中央には点線状の蕊文(ずいもん)が巡り、内部には四角い蓮肉に10個の蓮子が描かれている。

駒の爪は高さ0.6cmで、外へ0.5cmほど張り出しているが、控えめな造形である。

【各部寸法】

部位寸法

龍頭11.5 cm

笠形3.0 cm

鐘身64.0 cm

総高78.5 cm

口径46.0 cm

肉厚4.5 cm

撞座径7.5 cm

撞座の高さ15.3 cm

寸法比率としては、口径と鐘身の比が 139対1、鐘身と撞座高が29対1、口径と肉厚が 10対2 である。こうした実測値、形状、装飾などの様式を総合的に見ると、この鐘は鎌倉時代中期の作と考えられる。

【鐘の銘文】

鐘の銘文は、鐘身の「池の間」と呼ばれる2区画に刻まれている。通常は一か所にまとめて刻まれることが多いが、この鐘では左右に分けて合計4行が配置されており、撞座の両側に視認しやすいように刻まれた可能性がある。

銘文の内容をよく見ると、字画が不完全な文字がいくつかあり、特に寺名に関しては判読が困難である。これは、おそらく原稿の文字が不鮮明であったか、あるいは刻工(タガネ師)の文字知識が不十分であったためと推察される。

「阿闍梨」という語も明らかに字画が足りず、摩耗によるものではない。寺名については「称林寺」と読めるが、字体からは「福林寺」「禅林寺」などの可能性もある。今後、大和国内の関係文献・史料の発見によって、より明確な比定が期待される。

【原銘文の内容(抜粋)】

大和国 宇智郡 佐那手称林寺

正応二年己丑十一月晦日

別当 阿闍梨覚弁

【明治期の追刻銘】

もう一つの区画(池の間)には、後世に刻まれた以下の銘文が見られる:

明治参拾年九月調之

白瀉浦共同物

このことから、明治30年(1897年)時点で、この鐘は山口県仙崎の「白瀉浦(しらさこう)」地域の共同所有物とされ、広範な用途のために用いられていたことがうかがえる。ただし、どのような経緯でこの地に移されたのかについては、現地でも明らかになっていない。

佐名伝御霊神社

佐名伝御霊神社は、井上内親王(い�かみないしんのう)を祭神としています。この神社は、宇智郡に広がる御霊信仰の一環として創建され、怨霊鎮魂の目的を持つとされています。歴史的には、光仁天皇の皇后であった井上内親王が宇智郡に幽閉されたことに由来し、彼女を祀ることで地域の安寧を願ったと伝えられています。

また、佐名伝御霊神社は、かつて「東の宮」と「西の宮」に分かれていましたが、明治末期に統合されました。本殿には二枚の扉があり、これはかつての「西の宮」の本殿が移設されたことを示しています

井上内親王と佐名伝御霊神社の歴史的背景

井上内親王の出自と皇后としての歩み

井上内親王は、聖武天皇と光明皇后の第二皇女として養老元年(717年)に生まれました。幼少期には伊勢斎王として神宮に仕え、後に光仁天皇(白壁王)の皇后となりました。天平勝宝6年(754年)には酒人内親王を、天平宝字5年(761年)には他戸親王を出産し、高齢での出産を経験しました。

流罪と幽閉

宝亀3年(772年)、井上内親王は光仁天皇を呪詛したとされ、皇后の地位を剥奪されました。翌年には光仁天皇の姉である難波内親王を呪った罪で、他戸親王とともに奈良県五條市の宇智郡へ流罪となり、須恵付近で幽閉されました。五條市には井上内親王にまつわる地名や伝説が数多く残されています。

祟りと皇后復位

井上内親王の流罪後、都では天変地異や疫病が相次ぎ、これを彼女の祟りと考える声が上がりました。そのため、朝廷は彼女を皇后に復位させ、その墓を「宇智陵」として祀りました。この一連の出来事が、怨霊信仰の形成に大きな影響を与えました。

佐名伝御霊神社の成立と御霊信仰

佐名伝御霊神社は、吉野川北岸の微丘陵地に鎮座し、かつて宇智郡大阿太村に属していましたが、昭和27年に吉野郡大淀町へ編入されました。嘉禎4年(1238年)の「御霊宮本紀」には、御霊神社本宮より宇智郡内に最初の10社が分祀され、その後さらに12社が分祀されたと記されており、佐名伝御霊神社はその初期分祀の一社にあたります。

江戸時代以降の変遷

江戸時代中期には佐名伝村が東西に分かれ、「東の宮」として御霊神社が、「西の宮」として八幡神社が氏神とされました。しかし、明治末期には八幡神社が御霊神社境内へ合祀され、その名残として現在も御本殿の扉が二枚あります。

井上内親王の怨霊伝説と文化的影響

井上内親王の怨霊は、桓武天皇を呪ったとされ、平安京遷都の一因になったとも言われています。奈良時代末期には彼女を鎮魂するために霊安寺(廃寺)が建立され、その隣に御霊神社が創祀されました。五條市の御霊神社には、井上内親王を象徴する木造御霊大神坐像があり、奈良県文化財に指定されています。

『大淀町史』にみる御霊神社

文章をわかりやすくしています

佐名伝小字宮山にある神社は、森の入り口に立つ鳥居をくぐると、まず「天保十四年(1843年)癸卯年 吉祥日 世話人当村若連中」と刻まれた石灯籠と、明治29年(1896年)1月に奉納された狛犬が迎えてくれます。

石段を上ると、参籠所としての役割を果たす絵馬堂があり、その前には明治24年(1891年)4月奉納の狛犬がいます。その先には、五間二間(約9m×3.6m)ほどの割拝殿があり、そこを過ぎると玉垣と白壁塀に囲まれた境内へと至ります。右側には本殿、左側には仮殿があり、本殿前には文化8年(1811年)8月奉納の石灯籠が献納されています。

本殿は極彩色の装飾が施された入母屋造りで、屋根は桧皮葺(ひわだぶき)です。正面には華やかな彫刻を施した向拝(こうはい)がつけられており、左右の妻側には庇(ひさし)があり、千木(ちぎ)と堅魚木(かつおぎ)も配されています。建物の大きさは、桁行2.75メートル、梁間1.75メートルです。

仮殿は流造りで、こちらも極彩色の装飾があり、屋根は桧皮葺の上にトタンで覆われています。もともとは西宮の本殿でした。

ご祭神は井上内親王で、『御霊本紀』によると、嘉禎4年(1238年)閏2月、吉原・牧野の争いのため、神霊が10か所に分祀され、本社もその1つとされています。現在、五條市を中心に御霊社は20社に及びますが、当社はその東限に位置しています。

佐名伝の地域は、宝暦年間(1751~1764)に東西に分かれ、それぞれに氏神が祀られました。西宮は現在の天理教付近に鎮座していましたが、明治33年(1900年)旧暦11月3日付の「宮金勘定帳」(小山家文書)に、「明治39年旧11月、西宮が東へ遷宮したため、東宮屋敷の造成費として6円を阪口忠五郎渡す」との記録があり、両社の合併は明治39年(1906年)11月と見られます。

例祭は毎年10月23日に行われます。かつて宮座(神事を担う家々)は終戦頃まで24軒で構成されていましたが、昭和23年(1948年)に規約が改められ、現在は84軒で構成され、3軒ずつが順番に当屋(神事の当番)を務めています。宮座田(祭祀用の田地)八畝一四歩は、当屋三人が交代で耕作し、その収益を座講(神事費用)に充てています。

また、古くからは9月朔日(ついたち)や中秋の名月には籠殿(こもりでん)に籠り、「数珠くり」という儀式で五穀豊穣を祈ってきました。

本社の西方約30メートルの地には摂社・稲荷神社があり、稲荷、弁天、金毘羅、山の神を祀っています。これらは明治42年(1909年)3月8日に本社に合祀されました。現在、トタン屋根の覆屋の下に春日造りの素木の社殿が三社並び、山の神だけは右側に独立して祀られています。近くには神武天皇・明治天皇を遥拝する場所も設けられています。

宮座の行事について

『大淀町史』をもとにわかりやすくなおした文章

佐名伝はかつて東佐名伝と西佐名伝に分かれ、それぞれで井上内親王と八幡様をお祀りしていました。しかし、今から約65年前に合祀され、現在は氏神様として「御霊神社(ごりょうじんじゃ)」が祀られています。この御霊神社は、五條市南宇智にある井上内親王の分霊を受けたもので、女の神さん三体が祀られているとも伝えられています。また、五條市の山田町と西阿田町の氏神様も、同じ御神体であると言われています。

佐名伝の祭日は10月23日で、山田町・西阿田町の祭日は10月20日です。八幡様は、吉野川の大洪水で流されてきたものをこの地で引き上げて祀るようになったとも言われています。かつて五條町には氏神がなかったため、佐名伝にある二体のうち一体を譲ってほしいという申し出がありました。しかし、神託によると「譲ると佐名伝は真っ黒になる」と言われたため、譲ることはありませんでした。

講と宮座のしくみ

約25年前までは、23戸(23人)で講を構成し、当屋(とや)は1人、その補佐役としてッギ当屋と宮総代がついていました。しかし、戸数が増えたため、希望者を募って講員とし、現在は81戸の体制となりました。その後、旧講と新講に分かれ、それぞれから3人ずつ当屋を出すしくみとなりました。宮座に関する文書は、この頃以降のものが残っています。

祭りの準備と進行

10月12日は「餅搗きの日」で、当屋の家でお鏡餅をはじめ、合わせて六斗ほど搗いていましたが、現在は量が減っています。お鏡餅は二升取りです。

13日は「座の日」で、朝から講中が当屋の家に集まり、庭に「オカリヤ(仮の神座)」を建てます。かつては講員が桧葉を取りに山へ入っていましたが、今では当屋が用意することになっています。どこの山で採ってもよいとされています。

御幣(ごへい)は当屋6人と氏子総代6人、計12人が13日に作ります。氏子総代は以前は推薦で選ばれていましたが、現在は選挙で選ばれます。たいていは村の年配で有力な方が務めます。御幣には、洗米・塩・カマス(紙で包んだ袋)などを白紙で包んで添えます。

神主を呼び、御霊神社の扉を開け、神霊を御幣に遷して、当屋の庭に建てたオカリヤへお迎えします。この道中は一言も喋らず、無言で進むのが決まりです。言葉を発すると、神霊が宿らないと伝えられています。

神前への供物と料理

オカリヤに安置した御幣には、供物をお供えします。基本の供物は、小銭、牛蒡、人参、大根、平膳、鯛、木の枝、洗い米、塩で、高膳に載せます。特に水・洗い米・塩は毎日欠かさず供えることになっています。昼の御膳には山の幸、里の幸、海の幸を揃え、晩には栗と枝豆を必ず供えるとされています。

料理を担当するのは「シンブショ」と呼ばれる人たちで、当屋が務める年には腕を競って供物やご馳走を準備しました。大根や人参、牛蒡などを使って、椿の花や鶴・亀・宝船などを作ったり、タダイモで性器の形を作ってお供えしたこともあったと伝えられています。

14日以降の供物は、村の人々が交替で担当します。供える品は奇数(7品・9品・11品・13品など)とし、ネヤシゴゼン(夜の神饌)として供えます。夜には供物を下げ、参詣者に分けて配ります。

小豆餅と講衆のもてなし

宮座当日の朝には小豆餅を作ります。3個をオカリヤに供え、村人に2個ずつ振る舞います。これを「朝ビワ」と呼びます。昼は講衆に3個ずつ振る舞い、さらに講衆には二升餅も必ず配ります。また、この日は「オクリゼン」といって、ご馳走を十分に食べてもらいます。かつては夜にも講衆に食事をふるまっていましたが、現在は公民館でのもてなしに変わっています。

当屋の出費は非常に大きく、「座をすると棟が落ちる」と言われたほどでした。宮座のもてなしのすべては、当屋が負担していました。神社の財産として、宮山とミヤデン(宮田)がありますが、これらはその年の当屋が耕作することが決まりとなっています。

宵宮と本祭、そして当屋の交代

10月22日は宵宮です。各当屋の家でゴク(神饌の餅)を搗き、お鏡餅一組とカサモチ・ゴクで約二斗の餅を用意します。この日はどの家でも餅を搗いて小豆餅にして食べます。

宵宮の日、各当屋は御幣を一本ずつ持って氏神に参拝します。昔は全戸から一人ずつ参列し、神社では太鼓を打ち、般若心経を唱えました。道には角行灯を並べ、昔はススキの提灯やダンジリも出されていました。若者たちが太鼓や提灯、餅つきなどの仕事を担っていました。

10月23日の本祭では、講衆が神社を掃除し、紫地に桐紋の幕を張ります。当屋の家には講中や宮総代が集まり、午前10時ごろに神主が来て祝詞をあげます。その後「オワタリ」と呼ばれる行列を行い、御幣(講ごとに2本ずつ)や榊、ゴクを持って公民館へ向かい、両講衆がそろって神霊を移します。昔は当屋の家から直接神社へ向かっていました。衣装は白装束に鳥帽子が定められています。

神前で供物を捧げたのち、「カギワタシ」の儀を行います。御神酒をいただき、当屋はお礼を述べ、次の当屋が「しっかりお祀りします」と挨拶します。そして、当屋の御幣は「納め」として取り壊し、扇は参詣者に配ります。その他の品は保管され、後に大阪のトンド火で焼かれます。

この後、「ゴクまき(餅まき)」があり、次の当屋は神前に一晩灯明をあげます。当屋は新旧ともに持ち回り制で、宮座に関する書類は宮総代が保管します。

神社の財産として、宮山・宮田・宮場がありました。宮山からは年貢として約4万円、宮田は8畝14歩あり、当屋が耕作することが基本です。宮場は現在個人所有の水田となっていますが、もとは神社の財産でした。

佐名伝の灯とぼしと伊勢講

佐名伝には、伊勢講という「講」(寄り合い)があり、現在も細々と受け継がれています。

伊勢講は、江戸時代から昭和初期にかけて日本各地で見られた、伊勢神宮へのお参り(お伊勢参り)を支え合って行う地域のグループ活動です。

昔は今のように気軽に旅行できる時代ではありませんでした。そこで、村や町内で人々が「講」という仲間を作り、お金を少しずつ出し合って積み立て、順番に代表者を選んで伊勢神宮にお参りしてもらう仕組みを作ったのです。この代表者は、みんなの願いを背負って旅に出かけ、参拝後には神様のお札やお守り、お土産を持ち帰り、講の仲間に配りました。

伊勢講は、信仰を大切にしながら、人と人とのつながりや助け合いを深める地域の伝統的な文化でした。今でも一部の地域ではその風習が残っており、地域の絆を大切にする行事として受け継がれています。

当地、佐名伝は古くから旅人が行き交う「伊勢南街道」沿いの地域です。この街道は、和歌山から高見峠を越えて三重県松阪へと続く重要な道であり、信仰や交易の流れを支えてきました。この街道を通り、多くの人々が目指したのは伊勢神宮への参拝です。江戸時代には「お伊勢参り」「おかげ参り」が庶民の間でも広まり、遠方から伊勢を目指す旅人たちは、伊勢講と呼ばれる組織を作り、助け合いながら参拝を果たしました。伊勢講の旅は単なる巡礼ではなく、地域の人々が信仰を共有し、絆を深める場でもありました。

その「おかげ参り」のする人々の道のりを照らすのが常夜灯ですが、しかし、佐名伝にある常夜灯「灯とぼし」は、伊勢南街道より少し北に位置します。そのことから、佐名伝の「灯とぼし」は伊勢南街道を照らす常夜灯ではなく、地域に根付く常夜灯として、信仰や文化と深く関わっていたのではないでしょうか。

写真の「灯とぼし」には「太神宮」(伊勢神宮、特に内宮を指す)と刻まれていて、伊勢神宮へ「おかげ参り」をする人々の道のりを照らしていた常夜灯です。また「天保四年」(1833年)と彫られており、天保の大飢饉が流行した年にあたります。この時期、特に伊勢参りが流行したといわれています。

佐名伝にある「灯とぼし」

佐名伝の歴史と年表

角川日本地名大辞典(旧地名編)

『大淀町史』を参考に

「佐那手」鎌倉~南北朝時代

「佐那手」という地名は、鎌倉時代に存在した称林寺の鐘に刻まれた銘からしることができます。称林寺の梵鐘には正応2年(1289年)11月晦日付で「大和国宇智郡佐那手称林寺」という銘文が刻まれ、大和国宇智郡の一部に「佐那手」が属していたことが分かります。称林寺の鐘

称林寺の鐘の銘からわかるように、佐那手は、かつて宇智郡に属し、鎌倉から南北朝時代にかけては、宇野庄の散在的な集落(散郷)のひとつでした。

宇野庄は、大和国阿陀郷の鵜野村を中心として開かれた荘園で、もともとは摂関家の領地として成立しました。一方で、大和源氏・源頼親の一族もこの地に入り込み、開拓を進めて金峯山寺に寄進した地域も存在しました。そのため、荘園の領主構成は複雑になり、しばしば領有権をめぐる争いが起こりました。

後に金峯山寺が興福寺の末寺となったことで、最終的にはこの地域は興福寺大乗院領の「宇野庄」に統一されました。佐名伝(古くは「佐那手」とも表記)はその付属地となります。

『三箇院家抄』には、「宇野庄 七十二町三百六十歩 同阿陁佐那手」とあり、この時点でも「佐那手」と呼ばれていたことが確認できます。さらに、寛正6年(1465年)の段銭帳(成簣堂大乗院文書)にも「阿陁佐那手〈宇野庄散郷〉」と記されており、佐那手が宇野庄の一部として年貢(段銭)を納めていたことがわかります。

南北朝時代には、「佐那手郷」として後村上天皇の綸旨(※)に登場します(出典:二見文書『大和古文書聚英』)。その文書には、「大和国宇智郡佐那手郷内中道大弐房跡事」とあり、中道大弐房の遺領をめぐって、薦生朝政と二見弥徳左衛門尉(光遠)が争っていたことが記録されています。このことから、当時この地域は南朝の支配下にあったと推測されます。

また、寛正5年(1464年)には、一乗院が佐那手に対して反銭(※)を課そうとしたことから、宇野庄の下司(荘園管理者)であった宇野氏との間に争いが起きています。佐那手は、このように宇野氏の勢力圏に組み込まれていた地域であったことがうかがえます。

興福寺との関りは、「おいの池」の伝承にも記されています。

※綸旨(りんじ):天皇や上皇の意思を伝える文書。

※反銭(へんせん):年貢の一種で、土地に課される臨時の税。

佐名伝村(江戸時代)

江戸時代から明治22年(1889年)の町村制施行まで、この地域は「佐名伝村(さなでんむら)」と呼ばれていました。宇智郡に属し、慶長13年(1608年)には二見五条藩(藩主:松倉重政)の支配下に置かれていました。

松倉重政は、五条新町の町並みを整備し、地域住民に対する課役(税や労役)を免除するなど、善政を行ったことで知られています。

その後、元和2年(1616年)に松倉氏が肥前国島原藩へ転封となり、佐名伝を含む宇智郡は幕府の直轄地(天領)となりました。この体制は、延宝7年(1679年)以降も継続され、佐名伝村は幕府領として統治されました。

村の石高(米の生産量を基準とした土地評価)は、史料によって以下のように記録されています:

-

「慶長郷帳」および「寛文郷帳」では約426石

-

「元禄郷帳」(1688年〜1704年)および「天保郷帳」(1830年〜1844年)では約532石

江戸時代中期以降には、佐名伝村は「東佐名伝村」と「西佐名伝村」に分けて扱われることもありました。明治初期の地租改正を前に編纂された「旧高旧領取調帳」では、東佐名伝村が405石余、西佐名伝村が127石余と記載されています。

佐名伝(明治~)

明治15年(1882年)頃の統計では、戸数60、人口337、牛馬5頭、税地91町余(田34町余、畑5町余、宅地2町余、山林37町余、秣場※11町余)と記録されています。

※秣場(まぐさば):家畜の飼料となる草を刈り取るための草地のことです。特に、江戸時代には農民が共同で利用する入会地として機能し、地域の生活に欠かせない場所でした。秣場は、牛や馬の餌を確保するためだけでなく、田畑の肥料としても利用されました。戦国時代の終結とともに軍馬の需要が減少し、江戸初期には農業の発展に伴い、秣場が肥料採取の場へと変化していったのです。

特産物は菜種15石、生姜400貫、牛蒡320貫、大根120貫、楮皮8※1貫などが挙げられます(町村誌集)。

※楮皮(ちょひ):楮(こうぞ)の木の皮で、和紙の原料として利用されます。繊維が丈夫で長いため、紙作りに適しており、日本の伝統的な製紙技術に欠かせません。佐名伝でも楮皮は特産物の一つとして栽培され、地域の産業を支えていました。

明治22年(1889年)には阿太村に編入されました。

明治22年(1889年)以降、この地は「佐名伝」という大字名で呼ばれています。

はじめは阿太村、明治24年(1891年)からは大阿太村、昭和27年(1952年)からは大淀町の一部となりました。

佐名伝の特産物としては生姜が有名です。

明治31年(1898年)頃から佐名伝峰の開拓が始まり、多くは梨園に転用されました。昭和3年(1928年)頃には二十世紀梨の栽培が盛んになり、約20町の作付けが行われました。

-

昭和27年(1952年)には世帯数115、人口575人。

-

昭和45年(1970年)には世帯数117、人口521人。

佐名伝歴史探索グループがまとめた年表です